订阅邮件推送

获取我们最新的更新

拉动消费可持续增长的有效途径

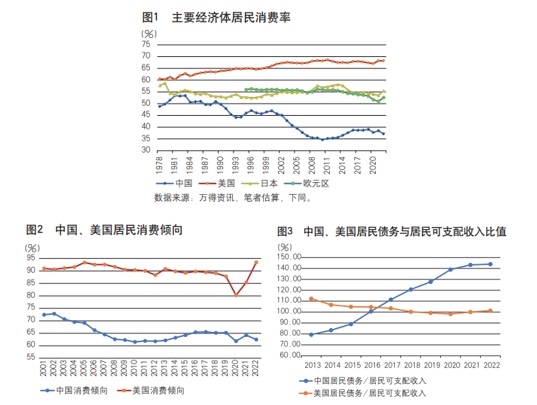

消费可持续增长既是短期国内“稳增长”的需要,也是实现“国内大循环”的重要目标。2008年以来,我国消费(社会消费品零售总额)增速处于持续下行的趋势;2023年上半年有所反弹,但主因是受到2022年“低基数”效应影响,如果按两年均值计算,消费增速依然处于下行通道。因此,消费不振并非新冠疫情之后的新问题,而是制约我国经济增长的长期“顽疾”。从横向比较看,我国居民消费率(居民最终消费支出与支出法计算的GDP之比)按2008年至2022年的均值计算,仅有37%;大幅低于其他主要经济体(见图1)。笔者认为,必须将需求端刺激政策和供给侧结构性改革相结合,才能实现消费的短期企稳和中长期的可持续增长,并最终达成居民消费率的稳步提升。

一、消费增速长期下滑的因素分析

第一,收入分配问题是制约居民消费的根本性因素。可支配收入是影响居民消费的决定性因素,而收入分配不合理是导致我国居民可支配收入长期处于较低水平的根本原因。

首先,居民收入在国民收入中的比重偏低。虽然我国居民可支配收入占国民可支配收入的比重自2010年以来有所回升,但2020年仅为62.2%,仍然远低于其他主要经济体(如美国同期水平为83.5%)。值得注意的是,2021年以来,居民可支配收入增速在多数时期低于经济增速,这意味着居民可支配收入占国民收入的比重呈现进一步下降的趋势。

其次,相对于较高的资本利得,居民劳动收入偏低。剔除价格因素影响的实际国民收入可以被视为劳动收入和资本利息收入(资本收入比与真实利率之积)之和,二者之间存在此消彼长的关系。2008年国际金融危机以来,随着投资效率的下降,我国资本收入比呈现持续上升的态势,与之对应的本应是资本回报率或实际利率跟随下行。但我国的实际利率(如10年期国债收益率与CPI之差)在近十年的时间里不仅没有下降,而且在疫情以来由于受通胀水平下行的影响,出现了被动抬升的特征。由此,利息收入份额随之上升,劳动收入份额呈现被动下降的趋势。

再次,收入差距有所扩大。2008年国际金融危机以来,贫富差距进一步扩大成为全球性问题,低收入人群占全球总人口比重持续上升。虽然我国在2020年底已消除绝对贫困;但国内收入分配差距在近些年略有扩大,如2015年以来全国居民收入基尼系数有所抬升,全国居民人均可支配收入增速持续高于其中位数增速。由于高收入人群的消费倾向低于低收入人群,收入差距的扩大会制约全社会整体的消费水平。

最后,居民财产性收入偏低。2022年我国居民可支配收入包括工资性收入(占比55.8%)、经营净收入(占比16.7%)、财产净收入(占比8.8%)和转移净收入(占比18.7%)。其中,财产净收入占比偏低,意味着居民抵御收入波动的能力较弱;当居民面临减薪、失业等问题时,可支配收入下降更快,从而对居民消费的拖累也更为明显。

第二,居民消费倾向在疫情期间出现下降。消费倾向是指居民每单位可支配收入中用于消费的比重;在其他条件不变时,消费倾向越高,居民消费水平越高。自2010年我国劳动年龄人口比重转入下行通道以来,直至疫情之前,居民消费倾向持续上升,最终消费对增长的贡献率不断上升。从国际比较来看,我国居民消费倾向仍存在两个问题:其一,从长期看,受居民消费习惯、社会保障水平等多重因素影响,我国居民消费倾向显著低于西方主要经济体(见图2);其二,从疫情以来的情形看,全球经济体的居民消费倾向虽然都出现大幅下滑,但以美国为代表的西方主要经济体由于受到消费端的刺激(以政府债务飙升为代价),居民消费倾向自2021年以来快速反弹,并在2022年超过疫情前水平。而我国的居民消费倾向在2020年出现下滑(从2019年的70.1%降至2020年的65.9%)之后反弹乏力,主要症结是受经济主体预期持续转弱的影响,失业率上升、提前还贷等现象极大地抑制了居民部门的消费倾向。

第三,居民的债务水平较高。根据国际清算银行数据,我国2022年的居民杠杆率(债务/GDP)达到61.3%,高于新兴市场均值(47.7%),低于发达经济体均值(73.3%),在横向比较中处于相对适中的水平。但是,在我国国民收入分配中,由于居民部门的可支配收入占比偏低,居民部门杠杆率未能完全反映其债务负担,2022年,居民债务占居民可支配收入的比重已达到143.9%(见图3),居民部门以“加杠杆”的方式扩大消费存在较大难度。与此同时,金融对私人部门的支持仍然不足。以民营企业和中小微企业为代表的私人部门长期以来金融资源匮乏,也限制了其消费能力。特别是如果资产价格持续下行或出现贬值,则会在一定程度上抑制居民部门获得债务性融资的能力。

第四,高端服务业供给不足。纵观多年来发达经济体的经验,一国在进入后工业化阶段后,均会出现居民消费结构升级的过程。其主要特征是:食品、家具、衣服鞋帽等消费支出占比持续下降;交通通信、医疗保健、休闲娱乐文化及住房相关消费支出占比持续提升。当前,我国也正处于消费结构升级的进程之中。从我国城镇家庭的支出结构看,食品、衣着、家庭设备用品及服务支出比重在近30年的时间里下降非常显著,居住支出和交通通信支出上升幅度很大,这些变化基本符合消费结构升级的主要特征。但问题是我国的教育文化娱乐服务、医疗保健等高端服务业支出的上升仍然较为缓慢(如教育文化娱乐服务支出占总支出比重从1993年的9.2%缓慢爬升至2021年的11.0%)。其中一个主要原因是以“科教文卫”为代表的相关领域市场化程度仍然较低,效率亟待提升,这导致有效供给不足,制约了居民消费结构的升级。

二、改革与调控并举,拉动消费可持续增长

持续提高居民部门的可支配收入水平。其一,增加居民的经常转移收入,从而提升居民收入在国民收入中的比重,即让渡部分政府收入给居民收入。其二,通过结构性减税(降低政府收入份额),降低低收入群体的税收负担(增加部分居民群体的收入),从而在总体上实现提高居民收入比重的目标。其三,引导实际利率水平下行,降低资本利得在国民收入中的份额,提升居民部门的劳动报酬。其四,通过改善财产结构提升居民的财产性收入。我国居民的财产结构呈现两个特点:一是实物资产(如房产)比重高且变现能力弱;二是在金融资产中存款类资产占比高,收益较低。应逐步提升居民资产中权益类资产和机构投资者资产(如养老基金、共同基金等)的持有量。这就需要加快我国资本市场的改革和发展。一方面,鉴于我国国债市场规模仍然偏小,应加快扩大国债市场的规模;另一方面,加快推动股权市场的健康发展,如完善上市公司的退出机制、规范上市公司信息披露、加强中小投资者权益保护等,使得广大投资者能够通过金融市场分享到中国经济发展的红利。

通过宏观调控和供给侧结构性改革提升国内消费动能。将经济生产从此前的向全球提供中低端工业品,转变为更多地向国内提供民生保障、科技创新等相关领域的产品和服务。加大财政支持力度,政府直接为改善民生水平、提高社会保障提供支持,从而促进最终消费。此外,从根本上改变我国出口导向型的经济发展模式。通过鼓励国内高端产业发展、减少某些领域出口退税补贴等方式,改变我国在国际分工中处于产业链中低端的地位,实现贸易平衡或略有逆差的对外贸易新局面。

通过“转杠杆”缓解居民部门的债务负担。在国际收支平衡的假设下,只有在财政开支大于税收(或赤字开支)的情况下,国内私人部门才可能有净盈余。为此,在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,面对净出口趋势性下降的现实情况,财政赤字是推动经济可持续增长的一项重要政策安排。虽然我国居民部门杠杆率在近些年已处于高位,但中央政府杠杆率一直处于较低水平且远低于其他主要经济体,这为中央财政提供了较大的政策空间。需要注意的是,次贷危机以来,主要经济体的“转杠杆”操作为我们提供了有益的借鉴,如美国选择政府部门加杠杆以实现居民和企业部门去杠杆。中央政府可以通过增加收入和降低债务支出两个方面帮助居民部门“转杠杆”。一是在居民收入端,中央政府可以增加居民的经常转移收入,同时对低收入群体结构性减税;二是在居民的负债端,中央政府应加快推动完善地方住房保障体系建设,减少居民的住房支出。

加大中高端服务业的有效供给。其一,加强对科教文卫和其他高端服务消费领域的投资是创造相关需求的基础。其二,持续推进以科教文卫为代表的高端服务业的市场化改革是提升相关行业效率的根本保障。同时,统筹发展安全,在涉及国家安全和国计民生的关键领域,尝试推行国家特殊管理股权制度,确保国有资本在关键领域的话语权。

作者相关研究

Author Related Research

- 金融强国为什么需要强大的中央银行

- 发行超长期特别国债的背景、特点与意义

- 扩大内需的潜力展望与实施路径

- 拉动消费可持续增长的有效途径

- 拉动消费可持续增长的有效途径

- 数字经济与国际基准利率改革

- 2021年下半年货币政策展望

- 2020年货币政策的着力点分析

- 下半年货币政策工具将三向发力

- 量化宽松政策及其对中国货币政策的影响

- 货币政策需加大定向宽松力度

- 2019货币政策:五大着力点,实现多重目标平衡

- 一季度经济增长动力逐步切换

- 经济增长动力逐步切换

- 创新货币政策工具 实现多重目标平衡

- 标普“狼来了”激发国内信用评级业变局

- 资金到位率仅两成 债转股“三难”有多难

- 央行创新设立债券融资工具有效疏导货币政策传导机制

- 稳步下调法定存款准备金率是长期趋势

- 我国债券市场深化开放面临的主要问题与政策建议

- 改革驱动与货币驱动的中国经济——2018年二季度国新指数分析

- 改革驱动与货币驱动的中国经济

- 加快技术创新 促进产业转型升级

- 下半年利率债收益率料呈震荡走势

- “降准+加息”或成政策组合选项

- 稳步下调存款准备金率是长期趋势

- 金融形势快速收紧加大经济下行压力

- 加快推进我国财政库底目标余额管理制度建设

- 中国债券市场杠杆率问题研究