订阅邮件推送

获取我们最新的更新

支付工具的社会成本估算:理论与国际实践

货币是一种公共产品,与货币职能相关的服务也属于公共服务范畴。公共产品的供给必然产生一定的社会成本。当前,我们在享受越来越便利的支付服务时,支付服务本身也对社会产生了一定的成本,耗费了社会资源。支付工具的社会成本并不容易被消费者直观理解,因为其主要存在于支付产业链的供给主体。支付工具的社会成本分析兼具经济学意义和政策实践意义。

一、理论视野中的社会成本

社会成本具有浓厚的经济学意义,庇古和科斯开创了社会成本的研究范式,使其成为经济学研究和法经济学研究的重要领域之一。本部分通过梳理以往的社会成本经济理论,界定本研究中社会成本的基本内涵和外延,理清社会成本、私人成本的基本边界。

(一)庇古的观点

庇古对社会成本研究的出发点和理论背景是社会经济福利或者社会经济效益。庇古构建了基于边际效用基数论的福利经济学,该理论体系有三个特征:以一定的价值判断为出发点,也就是根据已确定的社会目标,建立理论体系;以边际效用基数论或边际效用序数论为基础,建立福利概念;以社会目标和福利理论为依据,制定经济政策方案。旧福利经济学的核心命题有两个:国民收入总量愈大,社会经济福利就愈大;国民收入分配愈是均等化,社会经济福利就愈大。他关注的是财富的积累即国民收入,因而任何增加或减损国民收入的社会成本都是他的社会成本研究内容。

在此理论背景下,庇古(1920)对社会成本的界定如下:一个人A在向另一人B提供某种有偿服务时,会附带地向其他人(非同类服务的生产者)提供服务或给其他人造成损害,但却无法从受益方获取报酬,也无法对受害方给予补偿。简而言之,社会成本是“列在消费者与生产者账目以外的,因为生产与享用产品而令社会成员遭受的一切损失和不便”。对于社会成本,庇古的研究出发点是社会正外部性或负外部性,并提出了庇古税等降低某种交易的社会成本的解决方法。但这一方法被后来的学者科斯证明并非最优结果。

(二)科斯的观点

社会成本与社会总产值相对。科斯对社会成本问题的论述源于其对社会总产值的研究。他曾提出,当经济学家在比较不同社会制度安排的优劣时,正确的方法是比较不同制度安排产生的社会总产值,而非私人总产值(Coase,1960)。这与庇古的社会福利出发点相似,科斯对社会成本问题的研究也是源于其与庇古的学术辩论。

庇古是科斯的导师,二人曾就外部性和社会成本问题进行过精彩的辩论,内容搜集在科斯的经典论文《社会成本问题(The Problem of Social Cost)》中。在庇古处理社会外部性问题的经济分析基础上,科斯提出了不同分析思路,得出了不同的结论。核心辩论为:在面对A损害了B、产生外部性问题时,庇古的思路是如何阻止A,他提出阻止A有三种方法:一是A向B提供赔偿;二是政府向A课税;三是政府让A停止工作。科斯认为,社会外部性问题正确的思考方式是:要使当事人所遭受的损失都尽可能小,我们应准许A损害B,还是准许B损害A,即应该理清楚,A是否有权损害B,B是否有权要求A提供赔偿。科斯最终的结论是,如果存在外部性,只要产权清晰,双方也会通过合约找到交易成本最低的制度安排,制度安排的形式取决于它所能带来的生产价值的增加是否大于其产生的交易成本。

科斯(Coase,1960)对社会成本问题的分析阐释,被后人总结为科斯定理。施蒂格勒最早将科斯的研究成果总结为科斯定理,核心内容是“在完全竞争条件下,私人成本和社会成本将会相等”。研读科斯的《社会成本问题》可以发现,科斯定理的核心要素包括交易成本、社会成本、私人成本和产值最大化等。即如果交易成本为零且产权清晰界定,社会成本和私人成本会相等,产值能实现最大化。科斯所谓的社会成本本质上是由社会所承担的外部成本。社会成本为私人成本和交易成本之和,在市场处于完全竞争状态时,交易成本为零,此时私人成本等于社会成本。但现实世界中处处存在交易成本,私人成本与社会成本并不等同。后来的学者Williamson(1985)又将交易成本分为事前交易成本、事后交易成本和讨价还价成本,总之是围绕履行交易合同形成的相关费用,产生的根本原因是不确定性、不信任或其他因素。

科斯的研究给出了社会成本和私人成本的基本逻辑关系,即:

社会成本=私人成本+交易成本

或 外部成本=内部成本+交易成本

上述等式给出了某一项经济活动的社会成本为私人成本和外部性产生的交易成本之和。某一类活动的社会成本等于所有参与此类活动的个体的社会成本之和,但个体之间的交易成本可以相互抵消,进而,总社会成本等于所有的个体的私人成本之和。这一思路也成为各国央行和本文估算支付工具社会成本的基本出发点。

(三)社会学学者的观点:以蒂特马斯为代表

社会学学者对社会成本的分析带有独特的学科特征和意义,其对社会成本范畴的界定较为宽泛,但核心理念与庇古和科斯一致。代表性观点如蒂马特斯(2011),他提出社会成本是“生产者没有承担生产货品或提供服务的全部成本;而消费者亦没有承担享用产品或服务的全部代价”。社会成本包括“由第三者或公众所承受的一切因为私人的经济和社会活动所造成的直接和间接的损失,这些社会性‘损害’可以反映在人类健康的损害上;可以表现为财产价值的破坏或衰退,以及天然财富的提前耗竭;此外,也可以表现为较不确实的价值损害”。这一观点没有脱离庇古和科斯提出的外部性、社会福利、社会成本等研究体系,是对外部性、交易成本的另一种阐释。

(四)小结

总体来看,以庇古和科斯为代表的20世纪的学者的研究奠定了社会成本基本理论,后人将社会成本问题视为政府出台相关政策的重要理论依据,并在论证政策实践中不断发扬光大。

在不完全竞争条件下,社会成本包含交易成本或交易费用,交易成本的存在意味着不同个体之间的交易摩擦,解决这种摩擦需要建立制度,交易成本是后来的制度经济学的核心概念之一。显然,科斯和威廉姆森研究中的社会成本必然包含交易成本。在支付工具社会成本测算中,是否要考虑交易成本?零售支付体系和工具具有鲜明的双边市场特征,包括商业银行和第三方支付平台等为商家和消费者构建了双边选择平台,二者通过外部性即交易费用相互影响对方的选择。支付工具的社会成本通常指的是支付服务相关主体耗费的社会资源成本,强调支付服务相关主体与社会的关系,而不是支付产业链中各个主体之间的关系。各支付主体在支付服务和环节中都付出了各种成本,包括相互之间支付的交易成本。因此,在计算个体参与支付交易的社会成本时,应该考虑交易成本;在计算某一类支付工具的社会成本以及所有支付工具的总社会成本时,支付产业链中各主体之间的交易费用被自动抵消,此时总社会成本等于所有私人成本之和。

当某种支付工具的社会成本较高时,政府应该出台政策阻止它的使用吗?反之,当某种支付工具的社会成本较低时,政府应该出台政策大力推动它的使用吗?这不是一个线性思维问题。从理论的角度而言,不同的学者对这一类问题早已作出了精辟的回答。从庇古到科斯,社会成本研究形成了较为清晰的研究范式,也成为我们理解和评估公共政策制定的一个量化指标、一种思路。按照庇古的观点,这种政策思路是正确的。按照科斯的观点,则是错误的。科斯式的逻辑是,只要支付服务的产权足够清晰,政府就无需干预,支付服务产生的社会产值将达到最优,社会成本将最低。支付服务相互作用的个体之间将通过合约等方式达成最低交易费用。科斯的逻辑支持各种支付工具创新探索;在支付工具发展较为稳定时,庇古的逻辑为支付政策提供了一种指导视角,将两种理论运用在支付工具不同的发展阶段更为恰当。

二、支付工具的社会成本测算:文献回顾

讨论支付产业链的社会成本对于支付行业未来发展有重要意义。支付功能作为货币的主要职能,在现代经济中充当着“润滑剂”的角色,支付工具的社会成本高低直接从经济视角衡量着宏观意义上的支付工具效率,也是政府和支付行业产品供给决策的基本依据,有重要的政策实践意义。下文主要回顾了学者、世界银行和其他国家和地区的央行对支付工具社会成本测算的基本文献,以求能从中找到支付工具社会成本估算的一般思路和方法,对中国的支付工具社会成本估算有所借鉴。

Humphrey and Berger(1990)最早尝试研究支付工具的成本,并从成本角度比较不同的支付工具。他们对九种支付工具的私人成本和社会成本进行了测算,发现现金的社会成本最低,其次是电子支付;若从私人成本角度来看,现金和支票的私人成本则最低。他们认为,现实社会中付款人因为可以从信用卡和支票中获得浮动收益,而且政府通常会在信用卡和支票市场失灵时干预,导致他们常常过度使用这两种支付工具。Humphrey et al.(1996)随后又研究了14个发达国家的支付工具使用。认为估算成本很难解释人们选择支付工具的行为,但支付的间接成本——犯罪率是一个很好的解释变量,因此,支付工具的盗窃成本应该被充分重视。Humphrey et al.(2003)研究认为,从纸币支付体系转换为电子支付体系,能为一国节省1%的GDP。但后来的学者认为他们的研究忽略了交易成本和社会收益,不够严谨。Raa and Shestalova(2004)估计了现金和借记卡支付的固定成本和边际社会成本,发现现金支付的固定交易成本低,适合用于小型交易,而借记卡支付的可变交易成本低,适合用于大型交易。他们估算的现金支付的盈亏平衡点是30欧元,如果考虑央行和商业银行的现金补贴,则为13欧元。Pedersen (2012)估算丹麦的现金和Dankort卡的社会成本阙值为3.90欧元。Brits and Winder (2005)估算的支付工具社会成本阙值则为11.63欧元(扣除消费者成本)。Bergman et al.(2007)估算的借记卡的社会成本阙值为7.8欧元,信用卡为17.6欧元。

仅仅从成本视角来判断一种支付工具的效率和未来政策制定,被广为诟病,因此不少学者提出应该从成本-收益两种视角来研究某种支付工具,尤其是在提供支付工具的政策建议时。Stavins(1997)最早从成本-收益两个视角研究支付工具,认为电子支票支付能增加2.39%、总量约为14亿美元的社会效益。加拿大央行的学者也从成本-收益视角分析了加拿大的支付工具使用情况,Swartz and Hahn(2006)基本的研究思路是,假设金融体系中原本没有银行卡和电子支付等工具,然后逐步引入这些工具,比较其增加的边际成本,以及是否能给社会带来更高的边际收益。成本-收益视角的具体研究思路具体如下:一是估算一种新的支付工具的净成本(边际成本),并比较其与旧工具的净成本;二是假设使用新支付工具的单位收益高于旧支付工具,估算相关期限内社会净收益的贴现现金流。最后,比较社会净收益的贴现值和引入新支付工具的前端成本,为是否引入该新支付工具决策提供依据。根本思路是,考察引入一种新支付工具是否增加了社会福利。他们的研究考虑了支付工具的私人成本和私人收益,社会成本和社会收益,但鉴于数据可得性,主要估算了社会成本和社会收益,私人成本和收益估算则使用了案例分析。研究的基本结论是:(1)现金和支票支付具有规模经济效应,但并不是所有人都能从中获利;(2)电子支付体系、无现金社会能提高社会福利。

关于支付工具的私人成本和社会成本关系,不少学者从科斯的社会成本理论出发,认为支付工具的社会成本与私人成本对应,强调整个社会作为一个个体,指的是提供支付服务涉及到的各个主体所付出的社会资源成本(人力、资本和原材料成本)总和。他们认为,支付工具的私人成本包括上述社会资源成本和交易费用,交易费用即用户为使用支付工具付出的成本,例如付给支付平台或机构的使用费用等私人成本,属于个体之间的交易成本。交易成本应该在社会成本中扣除(Hayashi and Keeton,2012)。

与支付工具社会成本相关的数据很多是不公开的、无法直接获取的。意识到直接收集零售支付工具涉及的成本数据非常困难,或由于商业机密等约束,都加大了数据的搜寻难度。因此,必须一开始就考虑数据来源、间接数据或替代性数据。有学者提出了一种思路,用现金的需求者、商业银行、商家和消费者支付的费用即所有个体的私人成本作为社会成本估算口径(Hayashi and Keeton,2012)。但私人成本也存在个体差异性,且机会成本不是货币成本,需要使用调查问卷等方式获取抽样样本,用合适的方法进行估算。各国央行和国际组织的相关研究大多也使用了调查问卷数据,这些数据有很多是央行长期积累的,有较强的说服力,其研究方法和结果都值得借鉴。基于此,下文主要分析欧央行、世界银行、挪威央行、澳大利亚央行、瑞典央行等对支付工具的社会成本的估算思路和方法等,以梳理支付工具社会成本的基本测算思路和路径。

三、支付工具的社会成本测算:国际组织和部分央行的实践

(一)欧央行

欧央行(2012)早在2012年就估算了若干支付工具的私人成本和社会成本。欧央行认为,社会成本是支付工具服务的社会资源成本。因私人成本往往对应另一主体的私人收益,简单加总所有的支付工具私人成本得到的社会成本往往是被高估的。但是,欧央行也指出,没有考虑支付服务需求方的成本,主要原因是数据获得难度太高。

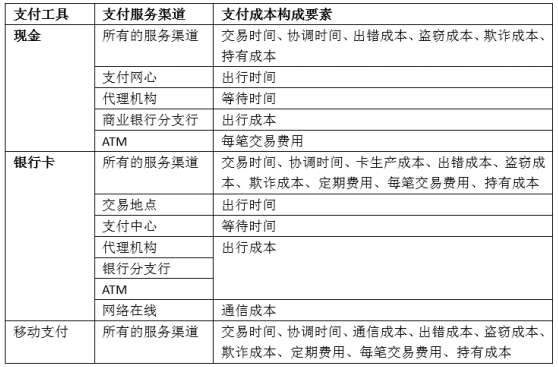

欧央行对支付工具成本的基本分析框架如下:

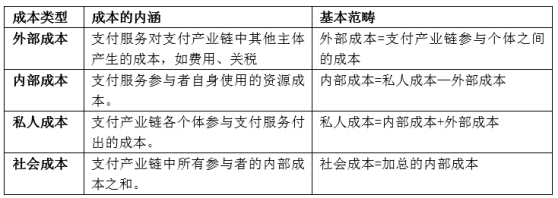

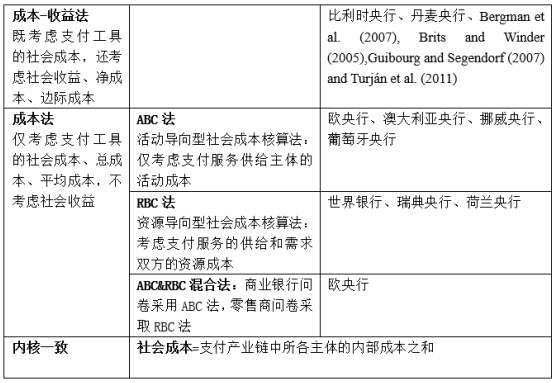

表1 欧央行:支付工具社会成本的分析框架

资料来源:ECB(2012)。

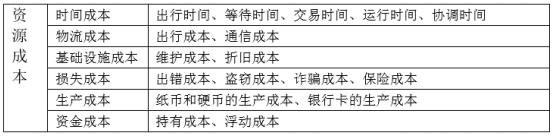

表2 零售支付工具私人成本和社会成本估算

资料来源:ECB(2012)。

1. 测算思路

上述表1和表2是经济学意义上的社会成本。表2表明:

零售支付工具的社会成本=支付产业链所有参与主体的内部成本

总社会成本=所有零售支付工具的社会成本

为了得到某一类支付工具的社会成本,欧央行假定商业银行是主要的支付服务供应商,商业银行同时提供现金、银行卡和电子支付服务。以商业银行为核心,欧央行又将支付服务参与主体的内部成本分为直接成本和间接成本,通过调查问卷的方式,测算每一个主体在每一种支付工具(现金、借记卡、信用卡、电子支付)上付出的直接成本和间接成本,最后加总得出每一种支付工具的社会成本。

2. 测算方法

在实际测算中,欧央行采用了基于活动的测算法(activity based costs,简称ABC)和基于资源的成本测算法。欧央行测算的支付工具社会成本的主体范围仅仅包括提供支付工具和服务相关主体,包括中央银行、商业银行和银行间基础设施供应商、零售商和企业、运钞公司等。主要测算途径是向上述主体发放调查问卷。

除了上述调查问卷,支付相关数据主要来自欧央行数据库。调查问卷可以估算每一种支付工具每欧元的社会成本,以及每一种支付工具每一笔交易的社会成本。欧央行数据库可以提供全社会支付总量、支付总值以及支付结构(总交易量和总交易值)。综合起来,可以估算出每一种支付工具的社会成本和所有零售支付工具的社会成本。

欧央行最终的测算结果如下:欧洲地区13个参与国的零售支付工具社会成本约为450亿欧元,占GDP的0.96%。当测算范围扩大至27个欧盟成员国时,零售支付工具的社会成本约为1300亿欧元,占GDP的1%。在总的社会成本中,商业银行和金融基础设施的社会成本占50%,零售商的社会成本占46%,中央银行和中介公司的社会成本分别占比3%和1%。从支付工具维度来看,与现金有关的社会成本占总社会陈本约50%,但每一笔现金交易产生的社会成本是最低的,低于银行卡单笔社会成本。在欧盟近三分之二的国家里,借记卡支付比现金支付的单笔社会成本低(ECB,2012)。

(二)世界银行

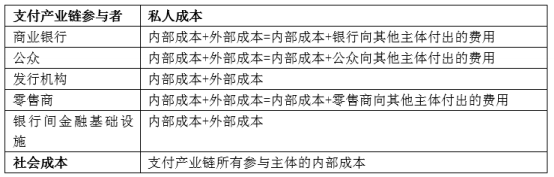

世界银行借鉴了欧央行的部分观点,设计了零售支付工具的成本测算框架,供各国央行和其他机构、个人参考。世行认为从高社会成本的支付工具转向低社会成本的工具有利于经济发展,肯定了支付工具社会成本对于支付工具发展决策的重要指导作用,也指出了较低的社会成本意味着支付工具的普惠性会更强,从而间接推动经济发展(Worldbank,2016)。世行曾在2015年以前对零售支付工具成本的研究进行了梳理,区分了不同文章研究的支付工具成本的性质及涉及的机构等,包括平均成本、边际成本、总资源成本等。其中,总资源成本即社会成本。世界银行认为,整个经济体系中的零售支付工具成本包括支付服务的供给、需求双方产生的内部资源成本总和。世行排除了支付产业链中多个主体之间的转移成本(transfer costs),社会成本(总资源成本)的统计范畴如下表3。

表3 世界银行:零售支付工具的资源成本、转移成本及总成本的关系

资料来源:Word Bank(2016)。

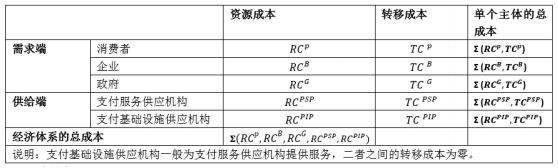

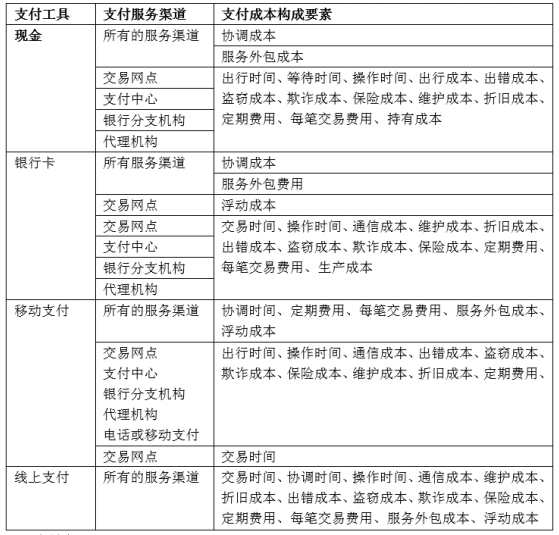

支付工具涉及的资源成本包括哪些?世界银行的学者进一步给出明细内容,见表4:

表4 世界银行:支付工具的资源成本类型

资料来源:Word Bank(2016)。

表4涉及的绝大多数成本都需要通过调查问卷等方式,从消费者处获取。每一种支付工具的成本基本被涵盖在表4中,但又有自身特殊的成本类型。具体而言,不同支付工具的使用者面临的具体成本内容如下表5和表6:

表5 世界银行:各种支付工具的成本-付款人视角

资料来源:Word Bank(2016)。

表6 世界银行:各种支付工具的成本-收款人视角

资料来源:Word Bank(2016)。

上述从支付服务的供给方和需求方、从资源成本视角考量的社会成本具有鲜明的个体特征,与欧央行的思路有较大区别。因为社会资源涵盖了所有主体,包括支付服务的需求方所付出的资源,比单纯的支付服务供给、生产范围更加宽泛。总体来看,世界银行关于支付工具的社会成本测算的基本思路是,支付工具供给方和需求方的总资源成本即为支付工具的社会成本。而且,这里的“资源”包含人力资源、各种设备材料、资金等。但人力资源被分成了多种时间成本,围绕着与支付服务供给、需求有关的时间成本。在数据来源方面,由于每一个个体所耗费的资源成本差异较大,世界银行的社会成本估算数据基本都需要通过调查问卷的方式获取平均估值,与欧央行思路一致。

(三)其他央行实践

1. 澳大利亚储备银行

澳大利亚储备银行的学者们测算了每种支付工具在长期增加的资源成本,基本思路是围绕提供支付服务的银行账户测算相关成本。但是,长期增量资源成本的测算比较困难,最终,他们选取了平均成本来作为替代指标。测算的结果是,金融机构和支付企业每年为个人提供支付服务付出的成本至少有85亿美元,约占GDP的0.8%。其中,现金支付的成本为总成本的一半,原因是澳大利亚个人支付总量中有三分之一是使用现金。他们在测算中考虑了便利支付所付出的成本,这部分成本约占总支付成本的四分之一(Schwartz, Fabo, Bailey and Carter,2007)。

围绕银行账户、支付账户估算的支付平均成本基本范畴。在具体估算是,澳大利亚央行将支付工具的成本分为三部分:第一部分是金融机构或支付平台设立和维护银行账户等支付账户的成本;第二部分是直接支付成本;除了直接成本外,澳大利亚央行认为金融机构或支付平台还为每一种支付工具付出了营运成本(merchant cost)。

可以看出,澳大利亚央行的测算方法与欧央行有相同之处和不同之处。相同之处是,二者均从支付服务的供给视角测算支付工具的社会成本,二者与世界银行不同,后者是从支付服务的供给和需求双方来测算总社会成本。当然,世界银行给出的只是基本测算思路和框架指导,没有具体实践。在实践中,多家央行之所以不考虑支付需求方的成本,主要原因是数据难以获取。

澳大利亚央行和欧央行最明显的不同之处是,欧央行将商业银行的营运成本视为所有支付工具的直接成本、间接成本和其他成本之和,澳大利亚央行则认为支付服务的直接成本在商业银行营运成本之外。

2. 挪威央行

挪威央行估算支付工具的社会成本的思路与欧央行相同,二者都遵循“活动导向型(简称ABC)”而不是资源导向型思路,即基于与提供支付服务相关所有直接和间接支持活动来估算社会成本。但挪威央行的研究早于欧央行(ECB,2012)的研究。

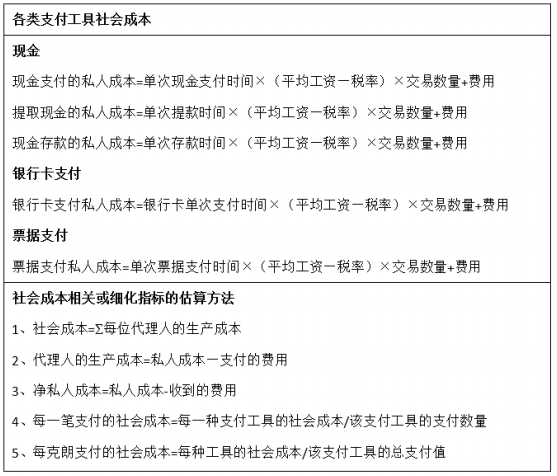

挪威央行对支付工具社会成本的定义是“行业产出生产过程中对资源的实际使用”。挪威央行比较推崇从支付产业链角度衡量支付工具的社会成本。通过统计支付产业链中所有代理人的生产成本估算出支付工具的社会成本,代理人包括商业银行、中央银行、商家、分包商和用户等(Gresvik and Harre,2009)。关于与支付有关的基础设施,例如用户的电脑或智能手机、宽带、邮政服务等,甚至道路、桥梁,这些广义的支付基础设施,挪威央行认为不应计入社会成本,理由是这些基础设施并不单单是为了服务支付交易,也很难从中区分出或者分摊出支付服务相关的折旧成本。其他央行的测算也基本遵循了这一观点,不考虑广义的支付基础设施。欧央行考虑了银行间支持资金流动的金融基础设施。

在私人成本和社会成本的关系上,挪威央行认为,私人成本是代理人的全部成本,包括生产成本和支付的费用,例如商业银行向分包商支付的与用户支付服务相关的费用。私人成本扣除支付的费用之后是净私人成本,如果为正,证明其有损失。同时,还存在铸币税成本,即持有现金的机会成本,通常用持有存款的利息来估算。社会成本不是所有的私人成本的加总,而是需要扣除代理人之间相互支付的费用。挪威央行强调,其估算的是平均成本而不是边际成本。

每种支付工具的社会成本具体估算思路和方法如下:

表7 挪威央行:支付工具社会成本估算方法

资料来源:Gresvik and Harre(2009)。

挪威央行对支付工具社会成本估算的基本结果是:在2007年,挪威支付体系的社会成本为111.6亿克朗,约占GDP的0.49%。其中,现金支付的社会成本是34.9亿克朗,银行卡支付的社会成本是53.6亿克朗,银行转账支付的社会成本是23.1亿克朗,分别占社会总成本的31.3%,48%,20.7%。从代理人角度来看,商业银行的支付社会成本为49.5亿克朗,挪威央行为1.3亿克朗,用户为21.8亿克朗,商家和其他机构为1.53亿克朗,分包商为23.7亿克朗。

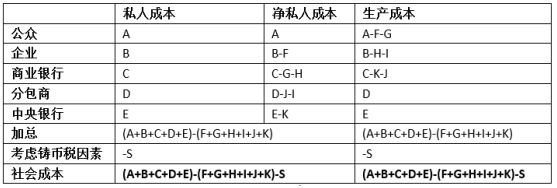

3. 瑞典央行

瑞典央行曾对本国支付工具在2009年的社会成本和私人成本进行过估算(Segendorf and Jansson,2012)。大致思路是将社会成本区分为固定成本和可变成本,分别估算中央银行、商业银行、零售商、消费者的固定成本和可变成本,得出支付产业链的社会成本。对于每种支付工具的可变成本,瑞典央行将其简化为时间成本,并将时间成本简化为交易值的方程。其中,现金的时间成本与交易值呈线性关系,借记卡的时间成本则与交易值大小无关。具体估算思路和方法见表8。

表8 瑞典央行:支付工具的私人成本和社会成本关系

资料来源:Segendorf and Jansson(2012)。

瑞典央行的总体方法是:支付工具的社会成本等于支付产业链中所有相关主体,包括供给方和需求方的净私人成本之和,或者说生产成本之和。瑞典央行所谓的支付工具生产成本涵盖了公众,这在逻辑上有不妥之处,因为公众是支付服务的需求方,从产出的一般意义上来讲,其并没有参与生产,不存在生产成本。

瑞典央行最终的估算结果是支付体系社会成本约占GDP的0.68%。其中,现金、借记卡和信用卡的社会成本占GDP比重分别为0.26%,0.19%和0.09%。而且现金的社会成本比借记卡低1.88欧元,比信用卡支付低42.37欧元,即瑞典的支付工具社会成本从高到低分别为信用卡、现金和借记卡,且各类支付工具的社会成本结构差异较大。瑞典央行认为,用户最优支付工具选择主要取决于交易规模大小。

4. 荷兰央行

荷兰央行早在2005年就测算了本国支付体系的社会成本。在社会成本测算方面,荷兰央行主要测算了支付工具的社会成本和社会收益,以及私人成本和私人收益。

在估算社会成本时,荷兰央行主要考虑了中央银行、财政部铸币部门、商业银行和零售部门的社会成本,没有考虑用户在支付时耗费的时间成本等。关于铸币税,荷兰央行认为在测算支付工具社会成本时应该考虑,是商业银行、商家和用户等现金持有者对中央银行的隐性收益转移,因为中央银行发行的现金是债务性质,但央行从不为其负债支付利息,反过来,持有现金的机会成本即是铸币税。在估算时间上,荷兰央行选取了3-5年的数据,目的是考察可变成本的演变特征。基本的测算思路就是,考察特定支付工具服务过程中,上述机构的固定成本,与交易相关的可变成本以及与销售相关的可变成本,加总每一个部门的社会成本,得出特定支付工具的社会成本。

数据获取和问卷设计。关于每一个部门在每一种支付工具上付出的成本,荷兰银行采用了调查问卷方式,评估每个部门在每种支付工具上付出的成本类型以及成本比例。以商业银行为例。

荷兰央行的研究结论主要如下:包括POS支付在内的支付体系社会成本约为每笔交易0.35欧元,总社会成本约占GDP的0.65%,总支付成本占总交易值得比重为2.4%,符合他们的基本观念即“支付体系从来都没有免费的午餐”(Brits and Winder,2005)。在支付工具内部结构方面,他们发现电子钱包的成本最低;每一个家庭每年的支付社会成本超过400欧元;对于低于0.63欧元的交易而言,现金比借记卡更为经济;从成本的角度而言,最不适合作为支付工具的是信用卡;使用公共资源为央行的现金流通埋单造成的扭曲效应有限。他们还认为,一个少量使用现金支付的社会比一个无现金社会好,至少从中期来看如此。

5. 丹麦央行

丹麦央行的基本思路和方法是:估算用户、零售商和商业银行等支付服务参与主体、需求者等付出的总成本,剔除不同主体之间的费用,得到社会成本。同时,又将社会成本分为固定成本和可变成本。即

支付工具的社会成本=总成本-主体之间的费用=固定成本+可变成本

丹麦央行(Danmrks Nationalbank,2012)的研究结果表明,在2009年,丹麦支付体系的总成本约为90亿丹麦克朗;对于小额支付而言,现金的支付成本最低,但对于超过29丹麦克朗的支付来说,Dankort支付成本最低;在一般情况下,信用卡的支付成本高于Dankort;允许零售商向所有类型的信用卡支付收费,将降低其社会成本。

四、结论和启示

前文分析全面回顾了与支付工具社会成本相关的理论和测算实践经验,核心结论如下:

一是支付工具社会成本的估算方法。显而易见,不同的估算方法最终得到的结果差异较大。而关于支付工具的社会成本估算方法,大致可以分为两类:一类是成本-收益法,估算与支付主要相关的机构(中央银行、商业银行、零售商、基础设施供应商、消费者即用户)的成本和收益,得出净成本。支付工具的类别大致包括现金、借记卡、信用卡,支票和电子货币等。代表性研究包括比利时央行(Banque Nationale de Belgique,2005),Bergman et al.(2007),Brits and Winder(2005),丹麦央行(Danmarks Nationalbank,2012), Guibourg and Segendorf(2007)and Turján et al.(2011)。这类方法不仅仅测算另外支付工具的总社会成本,还考虑了支付工具的净社会成本、边际成本。第二类研究是仅仅考虑支付服务的社会成本,不考虑社会收益,这类方法考虑的是总社会成本、平均成本。又分为两类方法:一是活动导向型成本估算法(即ABC),将分布于不同支付工具和服务的成本集中估算在商业银行等服务主体上,根据不同支付工具交易量和结构对单一支付工具社会成本进行估算。这类研究通常将支付分为直接借记支付和信用卡转账支付。代表性研究包括葡萄牙央行的研究(Banco de Portugal,2007)和挪威央行的研究(Gresvik and Owre,2003;Gresvik and Haare,2009)。二是资源导向型成本估算法(即RBC),对支付服务的供给和需求双方投入的社会资源进行估算。该方法与科斯关于社会成本的估算一脉相承,逻辑较为一致。

总体来看,两种测算方法的核心理念均来自科斯对社会成本和交易成本的论述,在加总支付产业链各主体私人成本时剔除了各主体之间的交易费用,认为社会成本等于各主体内部成本之和。只不过在数据可得的情况下,个别央行额外估算了支付工具的社会收益,从而估算了支付工具的净成本、边际成本,为决策者提供了更为客观和全面的论据。

表9 支付工具社会成本的估算思路和方法归类

资料来源:作者总结。

在成本估算方法上,各大央行通常又将社会成本区分为固定成本和可变成本,分别估算每种支付工具的固定成本和可变成本,从而在估算支付工具社会成本的同时,探讨支付工具演进的内在规律,例如规模经济、边际成本等。总体来看,各国支付工具社会成本结构呈现一定的规律,如现金的社会成本中可变成本较高,而非现金支付(包括银行卡、信用转账、移动支付、电子钱包等)社会成本中的固定成本较高。澳大利亚央行、挪威央行、荷兰央行和比利时央行均估算了整个支付体系社会成本中的固定成本(与支付基础设施有关的)和可变的资源成本,以及每一笔支付交易的社会成本、每单位支付交易的社会成本。

二是数据来源。几乎所有央行都是利用调查问卷数据进行了估算。各大央行估算的支付工具范畴包括现金、借记卡、信用卡、预付卡、直接借记卡、直接贷记卡、支票、银行转账、POS等,与这些支付工具相关的成本呈现多样化和高度复杂特征,有很多不是客观的、可货币化的,而是主观的、个性化的、非货币化的,很难估算。除了不断简化,例如将所有的成本简化为时间成本等,调查问卷是获取此类数据的主要方式。在调查问卷设计上,几大央行使用的问卷均包含商业银行、商家和个人用户等,也有央行向支付服务分包商以及支付指令搜集机构、收单机构等等发出了问卷,如澳大利亚央行和挪威央行。问卷的内容主要集中在支付服务时间以及其他不变成本和可变成本等。

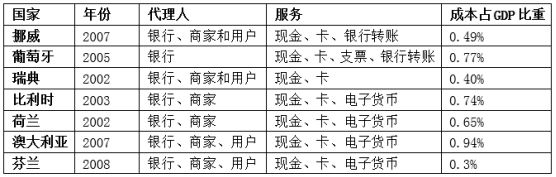

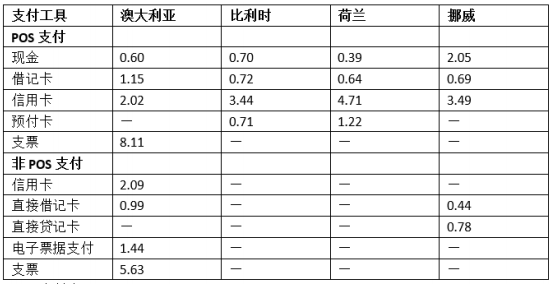

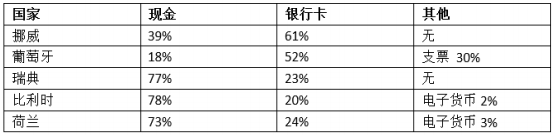

三是估算结果比较。综合来看,几大央行对支付工具社会成本估算结果概况见表10、表11、表12和表13。

表10 几大央行对支付工具社会成本的估算结果

资料来源:Gresvik and Harre(2009),Kari and Viren(2008)。

表11 各大央行估算的单位支付的社会成本(1美元)

资料来源:Hayashi and Keeton(2012)。

表12 支付工具对社会成本的分摊比例

资料来源:Gresvik and Harre(2009)。

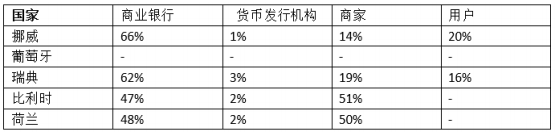

表13 各代理人对社会成本的分摊比例

资料来源:Gresvik and Harre(2009)。

总体来看,支付工具的总社会成本占GDP的比例均低于1%,最低的瑞典仅占GDP的0.4%。当然,原因可能是瑞典央行的估算工具范围过于狭窄,仅仅包括了现金和银行卡。已有的研究基本来自各国央行,仅仅是个性化地、对本国支付工具的大致估算,具体的估算口径、方法和标准都不统一。目前,还没有研究对所有国家和地区的支付工具,按统一标准进行估算。所以,横向比较各国支付工具的社会成本还不具有实践意义,当前各央行的估算结果仅仅可以用于评估本国国内支付工具,不具有推广意义。

另外,从结果还可以看出部分央行的估算结果与其本国实践也存在一定的差距。社会成本估算的结果与人们在实践中选择的支付工具并不是一一对称,这一点也充分体现了个体支付行为的外部性特征。例如,瑞典央行发现,用户支付行为与估算的社会成本意义上的最优支付选择并不一致。例如,很多用户在大额支付时经常用现金而不是银行卡;女性的支付工具选择与他们的经济动机并不一致,而男性并不存在这种问题(Segendorf and Jansson,2012)。对于这一点,我们的理解来自两个维度:(1)经济学意义的理解是,支付工具定价没有充分反映社会成本;非现金支付工具定价存在一定的扭曲或者不合理的政策,有进一步改进的空间;现金具有典型的公共产品性质,无法完全体现为私人成本。(2)从非经济学因素来看,影响支付工具选择的主要因素不仅仅包括社会成本、私人成本,还包括个人偏好、支付效率、支付安全、支付政策或制度等其他多种综合因素。简而言之,社会成本指标是评估一种支付工具经济效率的直接指标,但不是最全面的评估指标。

最后,各国对支付产业链的主体范畴以及社会成本相关的私人成本范畴估算还存在差异,核心问题可以归结为哪些主体的私人成本被计入支付工具的社会成本?差异之处具体体现在两方面:(1)支付相关的清算基础设施机构的私人成本是否计入?大部分央行并不计入其中,世界银行、欧央行及少许央行将其私人成本计入其中;清算机构属于广义的支付产业链的主体,属于支付服务的间接主体,而非直接主体,为商业银行最终完成支付服务提供清算便利。但因其为所有的支付工具服务,在估算所有支付工具的社会成本时可以考虑,但具体到单一支付工具的社会成本测算时,并不容易从中区分出具体的成本。这两点可能是多数央行不考虑清算基础设施成本的主要原因。(2)支付服务用户的私人成本是否计入其中,世行给出的测算框架中包括用户成本,欧央行认可但认为限于数据获取难度过大,总体成本不高可以忽略不计,多数央行并不考虑用户的私人成本。澳大利亚央行和挪威央行同时估算了支付工具的私人成本,但比利时和荷兰央行没有估算此项。从估算支付服务的供给方——中央银行、商业银行、分包服务商等机构的资源耗费成本测算社会成本,这种思路有效区分了支付工具的社会成本和私人成本,在理论上没有瑕疵。但依然没有理清一个问题,即社会资源的范畴如何确定。个人用户付出的私人成本耗费了社会资源,是否也应该计入支付工具的社会成本?这些问题有待进一步思考。

作者相关研究

Author Related Research