订阅邮件推送

获取我们最新的更新

论如何降低跨境支付成本——兼论中央银行流动桥机制

跨境支付的高成本来自高风险,如果风险一直存在于跨境支付服务商之间,成本就会被嵌入跨境支付服务,由客户承担。如果跨境支付风险被转移,或者被消除,跨境支付成本才能下降。沿着这一思路,如果要达到联合国曾经设定的“在2030年将跨境支付成本降低至3%”,必须转移或降低跨境支付服务商承担的各类风险。跨境支付风险从哪里来,什么样的机制设计能缓释或降低跨境支付风险?本期【专家视角】特别邀请中国社会科学院金融研究所支付清算研究中心副主任周莉萍,以这两个问题为研究起点,就降低跨境支付成本谈几点思考。也欢迎业界各位专家学者积极投稿,为银行卡产业和支付行业的可持续发展建言献策。

01、跨境支付代理行模式的本质:双边信任关系

两家跨境商业银行之间如何建立信任关系,从而开展金融业务?一国之内的两家商业银行,可以通过中央银行存款准备金账户或者实时全额清算系统。在中央银行开立账户、在同一家中央银行的清算系统开立账户,表明二者均被中央银行背书了,这是商业银行之间建立信任的基础。然而,在所有的国家和地区,本国的中央银行只为本国的商业银行服务。只有本国的商业银行才有资格在本国中央银行及其清算体系中开立账户。

两家不同司法管辖区的商业银行如何建立双边信任关系?如果中央银行不介入,商业银行靠双边信任关系建立长链条的信任模式,也就是代理行模式,N个商业银行之间要建立信任关系,需要N(N-1)组双边关系。而代理行之间信任的商业模式则包括两种:一种是模式的预融资模式(pre-funded model),即在代理行提前预存资金以备后用,此时预存资金的代理行面临流动性风险、对手方风险和外汇风险等;另一种模式是信贷模式(credit model),即代理行之间依靠提供抵押信贷。在这种模式中,借出资金的代理行将面临对手方风险,获得贷款的代理行将面临外汇风险,即便被来回转移至不同的金融机构,风险始终不会消失。如果跨境支付业务顺利完成,那么上述跨境风险最终被成功嵌入了跨境支付服务成本,并由客户承担。如果跨境支付业务因风险而中断、失败,那么,代理行之间的信任关系也将破裂,跨境支付服务机构将承担并传染风险。

如果中央银行介入跨境支付市场,充当金融机构最后的“代理行”,为跨境支付金融机构提供外汇支付、结算和清算服务。此时,跨境支付市场的风险是否会降低或消失?中央银行可以在中央对手方——国际清算银行预存自己原来持有的外汇储备,即预存模式,为本国金融机构提供外汇;也可以通过中央银行互换,从其他中央银行融资,为本国金融机构提供外汇,使其在本国大额支付清算系统获得抵押融资,即信贷模式。此时,中央银行承担了对手方风险和外汇风险。跨境支付的风险并没有被消除,但承担者不是代理行,代理行因此得以降低跨境支付成本。

在此背景下,G20和国际清算银行曾在2022年曾提出重启中央银行流动桥机制(Central Bank Liquidity Bridge),这该如何准确理解?本文解析了该机制的源起、运行、缺陷等,试图给出一个清晰和客观的分析。

02、双边信任关系下跨境支付的风险与成本解析

以跨境个人汇款为例,据世界银行统计,2020年上半年,全球个人跨境汇款的平均成本为6.7%。其中500美元汇款的平均成本为4.42%,过去五年来降低了0.54%;这一费率在G20国家较低,为4.47%;但在巴西骤然上升至9.19%,在南非依然较高为8.58%,最低为俄罗斯,为1.55%。当前的跨境支付成本高于G20在2009年制定的全球跨境支付平均成本(5%),也远高于联合国确定的至2030年将跨境支付费率降低至3%的可持续发展目标。

若将跨境支付成本分解,其包括商业银行手续费、外汇成本、电信成本、银行卡交换费以及其他费用。国际组织调研发现,一笔跨境支付交易中,34%为流动性提前融资成本(prefunded),27%为后端操作成本,15%为外汇波动成本,13%为合规成本,而且提前融资也同时包含资金被占用的机会成本。

跨境支付成本对应跨境支付的不同环节,目前所有的环节设计都有存在的合理性,也是为了降低跨境支付风险。因此,悲观的观点认为,跨境支付模式受现有的货币制度和商业网络的现实约束,降低跨境支付成本很难,跨境支付的低成本、高效率和低风险难以兼顾。

03、中央银行流动桥降低跨境支付成本的基本原理

前文分析表明,只要降低了跨境支付成本中最大头的金融机构融资成本,跨境支付的整体成本就能被降下来。提前持有多个常用币种,保持充裕的流动性,能降低融资成本吗?商业银行如果提前持有各类外币,一则将面临资金占有成本,二则如果出现实际的币种错配,还需要再次通过货币互换来调整外币结构,也会引发新的融资成本。但如果不提前持有,则必然面临汇率波动导致的即时外币融资成本。总之,仅仅依靠市场自身,金融机构始终都将面临较高的即时融资成本。

如何从中央银行层面为跨境支付服务商提供低成本的流动性?中央银行流动桥的概念再次被提起。早在2003年,丹麦、瑞典和挪威央行就搭建了中央银行流动桥机制,简称“斯堪的纳维亚现金池”。2007年,英格兰银行(BoE)和荷兰银行(DNB)搭建了欧元流动桥机制。

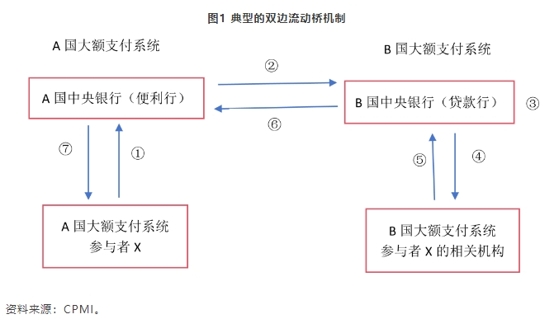

中央银行流动桥的本质是,一家本地商业银行A通过本国大额支付清算系统,在一家或多家外国中央银行设立外汇抵押资金池,从而获得自身在本地大额支付清算系统进行日内本币贷款的权利,从而降低了直接从外汇市场融资的成本,也降低了客户跨境支付总体成本(图1)。

注:图中序号含义:①抵押品(现金或证券)转移;②提示收到抵押品;③确定汇率和扣减率;④日内流动性延期;⑤日内流动性再支付;⑥提示流动性再支付;⑦归还抵押品。理论上而言,X可以同时参与两个国家的大额支付系统,但实践中,一家银行通常通过其代理行来参与本国大额支付系统。

通过中央银行流动桥,一家商业银行可以提前构建自身的外币或外国证券抵押资金池网络,以较低成本、更快的速度获得本国央行贷款,为多家外国商业银行或自身分支机构等提供低成本跨境支付服务。此时,外国中央银行为便利中央银行,本国中央银行为贷款中央银行。如果没有中央银行流动桥,这家商业银行需要将收到的来自B商业银行的外币兑换成本币,支付给本地客户,面临外币兑换为本币的融资成本。中央银行流动桥机制是一种任何流动性环境下都可以启用的机制,只要双边或多边贸易需求存在,中央银行流动桥机制就有市场需求。

中央银行流动桥机制的不足是什么,是否使得参与的中央银行面临高风险?显然,任何具有抵押(质押)性质的贷款,都将面临抵押品贬值的风险,如证券资产贬值、现金因汇率波动贬值等。如此,最常见的做法是,承担风险的机构即中央银行,将所有的未知风险和实际风险嵌入贷款定价。如此一来,理论上可能存在一种极端情况。如果风险足够大,中央银行流动桥机制提供的贷款可能等于或高于外汇市场即时交易成本。此时,中央银行流动桥机制便失去了存在的必要性。因此,中央银行流动桥机制在理论上也并不是永久性存在机制,只是破解跨境支付成本高的可选路径之一。但这一机制对于制衡市场非常重要,能给长期无法降低成本的跨境支付市场提供更高层面的公共产品支持服务。

04、结论及建议

长期以来,商业网络和货币制度共同推动形成了全球跨境支付市场。在20世纪30年代之前,政府、中央银行都少有介入跨境支付市场。以双边信任关系为核心的代理行模式主导着跨境支付市场,但高外汇市场风险抬高了跨境支付成本。随着当前全球化和数字经济的高速发展,跨境支付市场作为金融基础设施,需要中央银行提供公共产品性质的支持。中央银行流动桥机制为改进跨境支付服务质量,降低跨境支付成本提供了一种可行的借鉴和指引。对于中国而言,与多个贸易伙伴实时搭建中央银行流动桥机制,有利于保持国内贸易常用货币对之间的顺畅交易,也有利于推动我国经济高质量发展。

作者相关研究

Author Related Research

相关研究中心成果

Relate ResearchCenter Results

- 暂无 Null